休んだのに疲れてる?“休養感”を最大化するビジネスパーソンの休み方完全ガイド

あなたの「疲れ」はどのタイプ? 1分でわかる休養感セルフチェック

「最高の休養感」を手に入れるための最初のステップは、「今の自分がどれだけ休めているか」を客観的に知ることです。

私たちは意外と自分の疲れに気づいていないもの。まずは簡単なチェックリストで、あなたの現在の“休養感レベル”を測定してみましょう。

【休養感セルフチェック(各項目0〜2点で自己採点)】

① 睡眠の満足度 … 「ぐっすり眠れた」と心から感じるか?

(2点:感じる / 1点:まあまあ / 0点:感じない)

② 気分の安定 … イライラせず、心が穏やかでいられるか?

(2点:はい / 1点:時々イライラする / 0点:いいえ)

③ 集中力 … 仕事や作業を始めるとき、頭がクリアに働くか?

(2点:はい / 1点:少し時間がかかる / 0点:いいえ)

④ 身体の軽さ … 朝起きた時に、体が重だるくないか?

(2点:軽い / 1点:少し重い / 0点:重い)

⑤ 人とのつながり … 家族や友人との交流を心から楽しめているか?

(2点:はい / 1点:義務的に感じることがある / 0点:いいえ)

合計点(10点満点)で、あなたの状態を確認してみましょう。

【8〜10点】

素晴らしい!心身ともにしっかり充電できています。

【5〜7点】

部分的な疲労サイン。週末の過ごし方を少し工夫するだけで、もっと良い状態になれます。

【0〜4点】

エネルギーが枯渇気味です。意識的なリカバリーをすぐに始める必要があります。

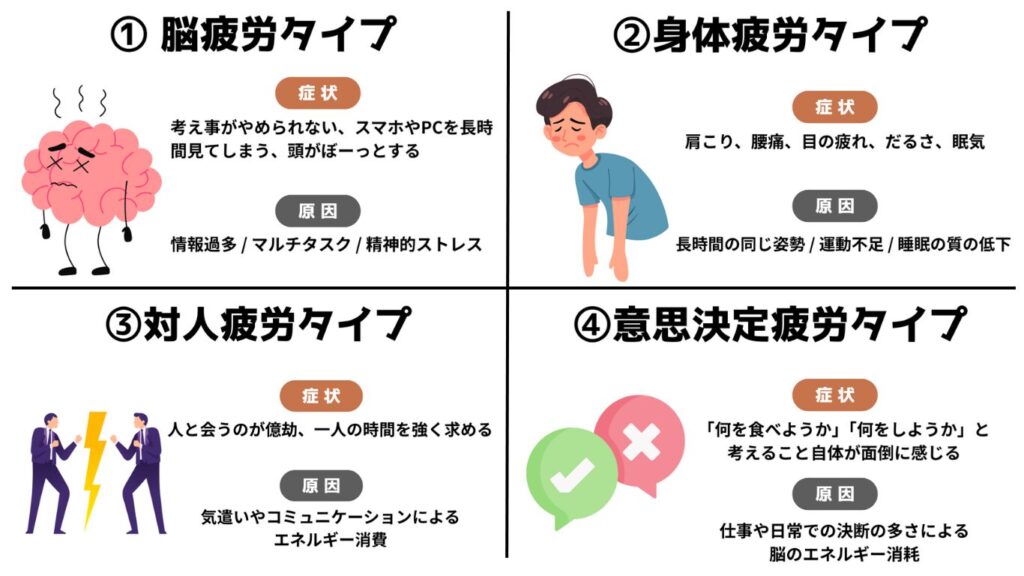

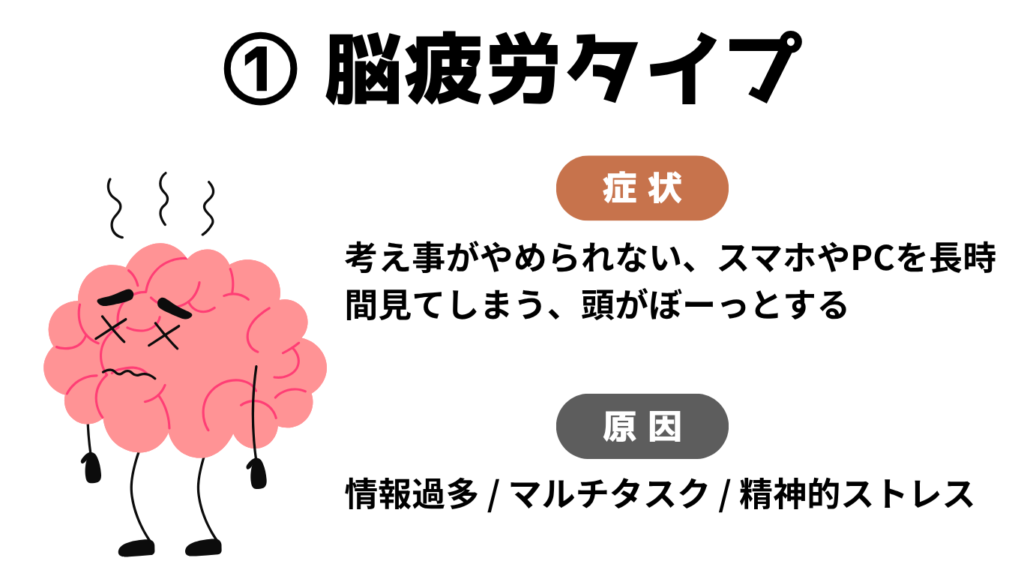

あなたの“疲れタイプ”はどれ?

感じる疲れの種類によって、最適な休み方は異なります。あなたはどのタイプに当てはまりますか?

自分の疲れのタイプを知って「今日は◯◯を休ませよう」と目的を決めるだけで、休養の質は驚くほど上がりますよ。

【疲れタイプ別】あなたの心と体を癒す、最高の週末プラン

ここでは、先程の4つの疲れタイプ別に、「どんな休み方が最も回復につながるか」を、科学的な目線でご紹介します。

【脳疲労タイプは「思考停止」で脳をクールダウン】

一日中、仕事の段取りや心配事で頭を使い続けている「脳疲労」タイプ。このタイプに必要なのは、意識的に「考えない時間」を作ることです。

- スマホを置いた「ノープラン散歩」

気持ちの良い晴れの日は、スマホを家に置いて、あえて目的地を決めずに近所を歩いてみませんか?空の色や、季節の香りを感じるだけでも、脳は驚くほどリフレッシュします。 - 「物語の世界」への没頭

難しいビジネス書ではなく、小説や映画など、心を委ねられるストーリーに浸りましょう。

研究によれば、森林浴や公園の散歩は、ストレスホルモン「コルチゾール」を減少させ、うつ症状や不安感を和らげる効果があります。

ただ緑を眺めながら歩くだけで、脳は過剰な思考モードから解放されるのです。

「考えない」って、意識すればするほど難しいっすね…。歩いてても、つい仕事のことを思い出しちゃう。

大丈夫よ。大切なのは「思考を止めよう」と無理しないこと。「ああ、今仕事のことを考えてるな」と客観的に気づいて、また目の前の景色に意識を戻す。その繰り返しで、脳はちゃんと休まっていくの。

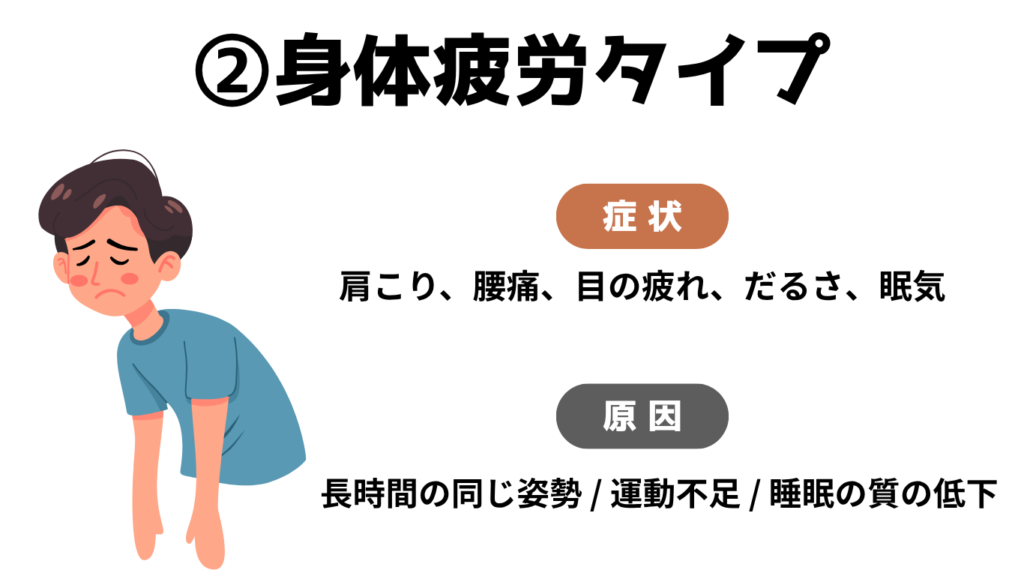

【② 身体疲労タイプは「頑張らない運動」で体をほぐす】

デスクワークでの肩こりや立ち仕事での足のむくみなど、体が重く感じる「身体疲労」タイプ。このタイプは、じっとしているよりも「軽く、心地よく動き続ける」方が回復が早い場合があります。

- ゆっくり長い散歩

心地よい気候の日は、軽いウォーキングに最適です。「ゆっくり、長く」を意識して、汗をかくほど頑張らず、気持ちの良い空気を楽しみましょう。 - 長めのストレッチやヨガ

「気持ちいい」と感じる範囲で、呼吸に合わせてゆっくり体を伸ばしましょう。心身が休息モードに切り替わり、深くリラックスできます。 - ぬるめのお風呂+セルフマッサージ

38〜40℃のぬるめのお湯に浸かり、体を芯から温めて血行を促進。セルフマッサージも加えると、質の高い睡眠に繋がります。

運動がストレス軽減に有効であることは、瞑想や呼吸法と同等の効果があるという研究結果もあります。

心地よい疲労感で終われる「ゆるい運動」が、体内の疲労物質を流し、心身をリフレッシュさせてくれます。

私は休日のウォーキングを“リセット散歩”と呼んでる。汗をかくことが目的じゃない。風を感じたり、季節の匂いを感じたりすることが、最高の回復になるんだ。

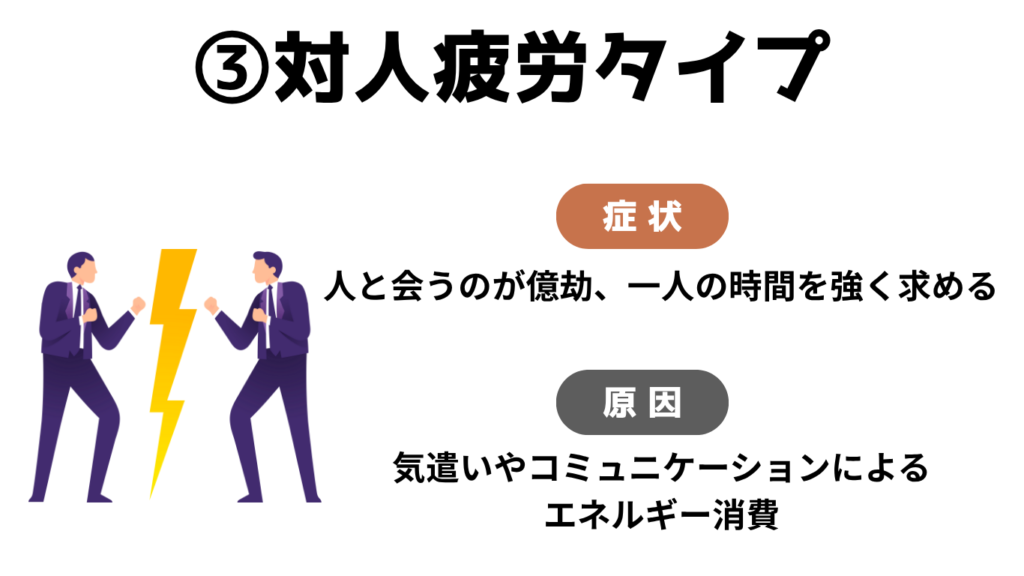

【③ 対人疲労タイプは「意図的な孤独」で心を充電】

会議や接客などでエネルギーを消耗してしまう「対人疲労」タイプ。このタイプには、誰にも気を使わない「おひとりさま時間」が不可欠です。

- チェアリング

お気に入りの椅子と飲み物を持って、公園や河川敷へ。誰にも邪魔されず、ただ空を眺める「何もしない時間」が、人との関わりで消耗した心のエネルギーを静かに充電してくれます。 - 意図的な「サウンド・デトックス」

スマホの通知音や音楽、テレビの音をすべてオフにしてみましょう。静寂の中に身を置くことで、常に情報を処理していた脳が休息モードに入り、心の静けさを取り戻せます。 - 「他人の気配だけ」を感じる一人時間

一人カフェや図書館など、「人はいるけれど、誰とも話さなくていい」環境もおすすめです。適度な人の気配が孤独感を和らげつつ、自分の世界に没頭できる絶好の休息場所です。

チェアリングって、ただぼーっとしてるだけでいいんすか?周りの目が気になりそう…。

ええ、ただ景色を眺めているだけで十分よ。周りの目は気にせず、自分だけの世界に浸るのがコツね。

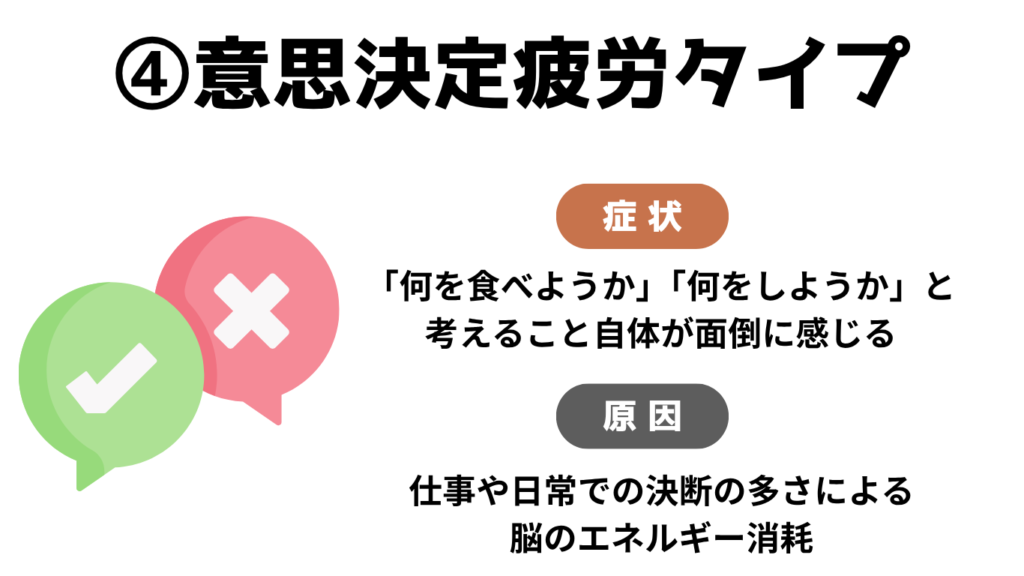

【④ 意思決定疲労タイプは「選ばない休日」で脳を休ませる】

「休日、何をしようかな?」「お昼、何を食べようかな?」こういった小さな決断の繰り返しが、脳のエネルギーを大きく消耗させています。

- 休日の選択肢を「3つ」に絞っておく

休み前の夜に、

「明日の朝ごはんは、パンかご飯かヨーグルト」

「出かけるなら、カフェか公園か図書館」

というように、あらかじめ選択肢を3つに絞っておきましょう。 - 「いつもの場所」へ行く

行きつけのカフェや公園など、何も考えずに行けるお気に入りの場所を決めておくと、決断の負担が減ります。

選択肢を事前に狭めておくことで、当日は「選ぶ」という脳の負担から解放され、よりリラックスして過ごすことができます。

「体内時計」を味方につける休息術。脳が喜ぶ、朝・昼・夜の過ごし方

「休む時間はあるのに、なぜかスッキリしない…」

その原因は、脳と自律神経のリズムに合わない過ごし方をしているからかもしれません。

私たちの体には、約24時間周期の「サーカディアンリズム(体内時計)」と、日中の約90分周期の「ウルトラディアンリズム(集中と疲労のサイクル)」が備わっています。

このリズムに合わせて過ごすだけでも、回復の質は劇的に向上します。

ここでは、1日を「朝・昼・夜」の3ブロックに分け、科学的に回復効果が高い方法をご紹介します。

朝一番にやるべきことは、10〜20分の屋外ウォークです。

太陽の光を浴びることで、脳の体内時計がリセットされ、精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」が分泌されます。

森林浴や公園の散歩は、ストレスホルモン「コルチゾール」を減少させるため、朝の散歩は心身のリセットに最適です。

寝不足気味でも心配ありません。朝の光とリズミカルな歩行は、眠っていた脳と体を優しく目覚めさせる「最高の起動スイッチ」になるのです。

ウォーキングのハードルが高いと感じる方は、3分だけベランダに出て光を浴びるだけで、体内時計のリセット効果はありますよ。

昼食後に訪れる自然な眠気。これは、脳が休息を求めているサインです。

研究によれば、15〜20分程度の短い仮眠は、午後の認知パフォーマンス、特に注意力を劇的に向上させ、その効果は約2〜4時間持続することがわかっています。

ポイントは、午後1時より前に、深い眠りに入りすぎない程度の仮眠をとること。横になれなくても、椅子に座って目を閉じるだけでも脳はリフレッシュされます。

これは、日中の集中と疲労の波である「ウルトラディアンリズム」に合わせた、非常に効率的な回復法です。

昼寝から起きたあと、30分くらいしてから効果が出てくるんですよね!

そうだ。起きてすぐは頭がぼーっとするが、そのあと効果が持続するんだ。

一日の回復の質は、夜の過ごし方で決まります。特に意識したいのが

「就寝4時間前ルール」です。

- カフェイン・アルコールを避ける:覚醒作用や、眠りを浅くする作用があります。

- 糖質の多い夜食を控える:血糖値の乱高下は、睡眠の質を低下させます。

そして、眠りにつくための準備として、五感に働きかけるのが効果的です。

- 就寝90分前の入浴:体の深部体温を一度上げ、その後の低下で自然な眠気を誘います。

- 照明を暖色系に:強い光は脳を覚醒させてしまいます。間接照明などを活用しましょう。

- アロマの活用:ラベンダーなどの香りは、多くの研究で睡眠の質を高める効果が確認されています。

- ガイド付き瞑想:ヨガニドラのように、音声ガイドに従う瞑想は呼吸を穏やかにし、スムーズな入眠を助けます。YouTubeなどでも手軽に試せます。

寝る直前にスマホで動画見るのが習慣なんですけど…やっぱりダメっすか?

スマホのブルーライトは脳を覚醒させてしまうから、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする原因になるの。代わりにリラックスできる音楽を聴いたり、軽いストレッチをしたりするのがおすすめよ。

要注意!「休養感を奪う」休日のNG行動5選

「しっかり休んだはずなのに、なぜか疲れが抜けない…」

それは、知らず知らずのうちに“休養感を奪う習慣”を繰り返しているからかもしれません。良かれと思ってやっていることが、実は脳や体の回復を妨げているケースは少なくありません。

ここでは、科学的にもNGとされる5つの行動を紹介します。

どれもやりがちなものばかりですが、1つでも意識して減らすだけで、週明けのコンディションは驚くほど変わります。

SNSを眺めていると、他人のきらびやかな投稿に反応するたびに脳が「比較モード」に入り、無意識に心が消耗します。

さらに、次々と流れてくる短い情報を処理し続けることは、脳の前頭前野を疲弊させ、集中力や判断力を低下させます。

予定が詰まりすぎると、心も体も“義務をこなすモード”になってしまいます。人間の脳は「予定がある」というだけで無意識に緊張を感じるため、リラックス状態に入るのを妨げてしまうのです。

1日を3ブロック(午前・午後・夜)に分け、どこか1ブロックはあえて何も予定を入れない「余白の時間」を作ってみましょう。

私も若い頃は、休日を“埋めなきゃ損”だと思ってたな。だが今は、あえて何も入れない時間を楽しんでる。その「何もしない贅沢」こそが、最高の回復になるんだ。

午後3時以降のカフェインや寝酒は、睡眠の質を下げるNG習慣です。カフェインは寝つきを、アルコールは深い眠りを妨げます。夜はハーブティーや白湯で、休養感を高めましょう。

えっ、寝酒ってぐっすり眠るために飲むんじゃないんすか!?逆効果だったなんて…。

ベッドは「眠るだけの神聖な場所」と脳に覚えさせましょう。ベッドでのPC作業やスマホは脳を「活動モード」にしてしまい、寝つきを悪くします。スマホは少し離れた場所に置き、睡眠の質を高めましょう。

休日の「取り戻し残業」は、未来の生産性を前借りするNG習慣。

休むべき時間に働くと、仕事から意識を切り離す事ができず、脳が慢性的なストレスモードに陥り、心身の回復を妨げてしまいます。

休日出勤で仕事を前倒ししても、自分が回復していなければ、結局週明けのパフォーマンスは上がらない。

時には“何もしない勇気”を持つこと。それも立派な仕事の一部なんだ。

頭から仕事が離れない…思考のループを断ち切る「心理的ディタッチメント」実践法

せっかくの休日なのに、頭の中ではずっと仕事のことがぐるぐる…。

そんな風に、無意識に仕事のことを考え続けてしまうことはありませんか?

この思考のループはストレスホルモン「コルチゾール」の分泌を高め、脳の休息を決定的に妨げてしまいます。

つまり、あなたの体はソファの上で休んでいても、脳はずっとオフィスで残業しているのと同じ状態なのです。

この状態から抜け出し、心から休むために科学的に最も重要だとされているスキルが

「心理的ディタッチメント」。これは、仕事から心理的に距離を置き、意識を切り離す能力のことです。

幸いなことに、この能力は特別な才能ではなく、訓練によって誰でも高めることができます。

① 「捉え方を変える」アプローチが最強

数多くの研究を分析した結果、ディタッチメントを高める上で最も効果的なのは、単にリラクゼーション法を学ぶことよりも、ストレスそのものへの「捉え方」を変えるアプローチだとわかっています。

例えば、仕事のミスを引きずってしまっている時に、

このように、起きた出来事の「捉え方」を意識的に変えることを「リフレーミング」といいます。この、リフレーミングを実践するだけで、脳は脅威モードから解放され、思考のループが止まりやすくなります。

リフレーミングについてコチラの記事で詳しく紹介していますよ♡

② 自分への思いやり「セルフコンパッション」

ストレス研究では、「自分に厳しい人ほど疲れやすく、回復も遅い」ことが一貫して示されています。

逆に、自分への思いやり、すなわち「セルフコンパッション」を持つ人は、ストレスからの立ち直りが早い傾向があります。

これは甘やかしではなく、脳に“安全”というシグナルを与えるための科学的な技術です。

脳が安全を感じると、過剰に働いていた神経系がリセットされ、自然と前向きな思考が戻ってきます。

仕事で失敗したとき、心の中でこう呟いてみてください。

「大変だったね。疲れてたんだから仕方ないよ」「よく頑張ったじゃないか」

③ 思考を「外に出す」物理的な方法

どうしても思考が止まらない時は、物理的に外に出すのが一番です。

- 【書く】

気になること、不安なことを紙にすべて書き出す。「ジャーナリング」とも呼ばれるこの方法は、脳に「もう覚えておかなくていい」と認識させ、ワーキングメモリを解放します。 - 【動く】

軽いストレッチやウォーキングをする。体を動かすことで、脳の注意が「思考」から「身体感覚」へと切り替わります。 - 【話す】

信頼できる人に話を聞いてもらう。言葉にすることで、思考が整理され、客観的に自分の状況を見つめ直すことができます。

“サザエさん症候群”を撃退!月曜の朝を最高にする「自分への仕送り」術

最高の週末を過ごしたはずなのに、日曜の夜になると「また明日から一週間が始まる…」と、急に気分が重くなる。

この現象は、一般的に「サザエさん症候群」や「ブルーマンデー症候群」として知られ、多くのビジネスパーソンが経験しています。

休日から仕事モードへの急激な切り替えが、心に大きな負担をかけてしまうのです。

しかし、日曜の夜にちょっとした準備をしておくだけで、この憂鬱な気分を解消し、月曜の朝を驚くほど「軽く」スタートできます。

ポイントは、“未来の自分(月曜の自分)への置き土産”を残しておくことです。

① 月曜の「最初の15分でやること」を決めておく

1週間のパフォーマンスは、月曜の朝一番の行動で決まります。特に週明けは、「さあ、何から始めようか?」と考える時間自体が脳の負担になりがちです。

そこでおすすめなのが、日曜のうちに「月曜の朝、仕事を始めてから最初の15分間でやること」を具体的に決めておくことです。

例えば、

- 最初にやることを1つだけ決める

例:「〇〇さんに簡単な連絡を入れる」「今日の予定をざっと確認する」 - すぐに対応が必要な事柄の返信や準備を軽くしておく

簡単な挨拶や要点だけメモしておけばOKです。 - 午前中の“集中タイム”を決めておく

例:「9:30〜11:00は自分の作業に集中する」と心に決めておく。

この例のように、やることを3つ程度、事前に用意しておくだけで「何から手をつけるか」という意思決定の疲れから解放され、脳は迷うことなくスムーズに“仕事モード”へ移行できます。

たしかに!日曜の夜に「明日これだけやればOK」って決めておくだけで、めっちゃ気持ちがラクになります!「あれもこれも」って考えなくていいんですね。

その通りです。月曜の朝は、考えるより先に“動き出す”ことが大切。前もって決めておけば、自動的にスタートダッシュが切れるのよ。

② 「終わっていない仕事」は “はじめの一歩” だけ決めておく

「あの仕事、まだ終わってないな…」という考えが頭をよぎると、せっかくの休日も心が休まりません。

だからといって、休日にすべてを片付けようとするのは逆効果。

代わりに、“次に何をすればいいか”という具体的な最初の一歩だけをメモして、仕事場に残しておきましょう。

✕(悪い例): 「資料を仕上げる」

〇(良い例): 「まず、資料の図2の修正から着手する」

✕(悪い例): 「部下に指示を出す」

〇(良い例): 「Aさんにミーティング依頼のメールを送信する」

このように、次にやるべき具体的な行動が一つ明確になるだけで、脳は「仕事がまだ終わっていない」という漠然とした不安から解放されます。

これにより、仕事から意識を切り離す「心理的ディタッチメント」が促され、休みの間も安心して過ごせるようになります。

これは、金曜の終業前にやるのがコツだな。未来の自分に“親切なメモ”を残してやるんだ。

そうすれば、月曜の自分が「お、助かる!」って笑顔で仕事を始められる。

③ 週明けを楽にする、日曜夜のちょっとした習慣

研究では、「終わりを意識的に区切ること」が、心のリセットに効果的だと分かっています。日曜の夜に、休日モードから仕事モードへと心をスムーズに切り替えるための、ちょっとした工夫を取り入れてみましょう。

- 『お気に入りの香りを焚く』

気持ちを落ち着かせるラベンダーや、リフレッシュ効果のあるベルガモットなど、気分に合わせたアロマを活用します。 - 『翌朝の服と朝食をセットしておく』

朝の意思決定を一つでも減らすことで、脳の負担を軽減します。 - 『「今週もいい仕事をしよう」と一言つぶやく』

小さなアファメーション(肯定的な自己暗示)が、無意識に前向きな気持ちを作ります。

こうした一手間が、“切り替えスイッチ”として脳に定着し、日曜の夜を「憂鬱な時間」から「未来への準備の時間」に変えてくれます。

「休みたいけど休めない…」よくある悩みQ&A

ここでは、多くの人が抱える「休み方」の悩みについて、科学的な視点から解決のヒントをお答えします。

「別々に休む」から「家族と一緒に回復する」へ発想を転換しましょう。

子どもとの外遊びを「運動」と捉えたり、遊びの中に深呼吸を取り入れたりするのも立派なアクティブレストです。

空間の「物理的リセット」と「五感の切り替え」が鍵です。

仕事の終わりにPCを閉じ、机を片付ける。そして照明の色や部屋の香りを変えるなど、五感で「休み時間」のサインを脳に送りましょう。

「週末のまとめ休み」に頼らず、平日の仕事中に「ミクロな休養」を挟みましょう。

3分間の深呼吸や、PCから離れて遠くを眺めるなど、ミクロな休養をとることが週全体の疲労蓄積を防ぎます。

まとめ:最高の休養は「スキル」である

この記事では、科学的根拠に基づいた「最高の休養感」を得るための方法を網羅的に解説してきました。

「休んでも疲れが取れない」

その原因は、あなたの頑張りが足りないからでも、意志が弱いからでもありません。

ただ、心と脳を正しく休ませるための「スキル」を知らなかっただけなのです。

今回ご紹介した中から、まずは一つでも「これならできそう」と思えるものを試してみてください。

- 自分の疲れのタイプを知り

- 疲れのタイプに合った休養を意識し

- 脳のリズムに合わせた1日を過ごし

- 時には自然や香りの力を借りる

そして何より、「休むことは、最高のパフォーマンスを発揮するための最も重要な仕事である」と自分に許可してあげること。

その小さな意識の変化が、あなたの週末を、そして翌週からの毎日を、より豊かで活力に満ちたものに変えてくれるはずです。

参考リンク

この記事の参考文献はコチラ

Dutheil F, Danini B, Bagheri R, Fantini ML, Pereira B, Moustafa F, Trousselard M, Navel V. Effects of a Short Daytime Nap on the Cognitive Performance: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2021 Sep 28;18(19):10212. doi: 10.3390/ijerph181910212. PMID: 34639511; PMCID: PMC8507757.

Dutheil F, Danini B, Bagheri R, Fantini ML, Pereira B, Moustafa F, Trousselard M, Navel V. Effects of a Short Daytime Nap on the Cognitive Performance: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2021 Sep 28;18(19):10212. doi: 10.3390/ijerph181910212. PMID: 34639511; PMCID: PMC8507757.

Patterson PD, Hilditch CJ, Weaver MD, Roach DGL, Okerman TS, Martin SE, Patterson CG, Weiss LS. The effect of a night shift nap on post-night shift performance, sleepiness, mood, and first recovery sleep: A randomized crossover trial. Scand J Work Environ Health. 2024 Jan 1;50(1):22-27. doi: 10.5271/sjweh.4129. Epub 2023 Nov 7. PMID: 37933729; PMCID: PMC10924715.

Albulescu P, Macsinga I, Rusu A, Sulea C, Bodnaru A, Tulbure BT. “Give me a break!” A systematic review and meta-analysis on the efficacy of micro-breaks for increasing well-being and performance. PLoS One. 2022 Aug 31;17(8):e0272460. doi: 10.1371/journal.pone.0272460. PMID: 36044424; PMCID: PMC9432722.

Karabinski T, Haun VC, Nübold A, Wendsche J, Wegge J. Interventions for improving psychological detachment from work: A meta-analysis. J Occup Health Psychol. 2021 Jun;26(3):224-242. doi: 10.1037/ocp0000280. PMID: 34096763.

van der Zwan JE, de Vente W, Huizink AC, Bögels SM, de Bruin EI. Physical activity, mindfulness meditation, or heart rate variability biofeedback for stress reduction: a randomized controlled trial. Appl Psychophysiol Biofeedback. 2015 Dec;40(4):257-68. doi: 10.1007/s10484-015-9293-x. PMID: 26111942; PMCID: PMC4648965.

Siah CJR, Goh YS, Lee J, Poon SN, Ow Yong JQY, Tam WW. The effects of forest bathing on psychological well-being: A systematic review and meta-analysis. Int J Ment Health Nurs. 2023 Aug;32(4):1038-1054. doi: 10.1111/inm.13131. Epub 2023 Mar 2. PMID: 36864583.

Antonelli M, Barbieri G, Donelli D. Effects of forest bathing (shinrin-yoku) on levels of cortisol as a stress biomarker: a systematic review and meta-analysis. Int J Biometeorol. 2019 Aug;63(8):1117-1134. doi: 10.1007/s00484-019-01717-x. Epub 2019 Apr 18. PMID: 31001682.

Sianoja M, Syrek CJ, de Bloom J, Korpela K, Kinnunen U. Enhancing daily well-being at work through lunchtime park walks and relaxation exercises: Recovery experiences as mediators. J Occup Health Psychol. 2018 Jul;23(3):428-442. doi: 10.1037/ocp0000083. Epub 2017 Mar 30. PMID: 28358570.

Bennett AA, Gabriel AS, Calderwood C. Examining the interplay of micro-break durations and activities for employee recovery: A mixed-methods investigation. J Occup Health Psychol. 2020 Apr;25(2):126-142. doi: 10.1037/ocp0000168. Epub 2019 Aug 29. PMID: 31464460.

Wendsche J, Lohmann-Haislah A. A Meta-Analysis on Antecedents and Outcomes of Detachment from Work. Front Psychol. 2017 Jan 13;7:2072. doi: 10.3389/fpsyg.2016.02072. PMID: 28133454; PMCID: PMC5233687.

Sharpe E, Butler MP, Clark-Stone J, Soltanzadeh R, Jindal R, Hanes D, Bradley R. A closer look at yoga nidra- early randomized sleep lab investigations. J Psychosom Res. 2023 Mar;166:111169. doi: 10.1016/j.jpsychores.2023.111169. Epub 2023 Jan 29. PMID: 36731199; PMCID: PMC9973252.

Lin PC, Lee PH, Tseng SJ, Lin YM, Chen SR, Hou WH. Effects of aromatherapy on sleep quality: A systematic review and meta-analysis. Complement Ther Med. 2019 Aug;45:156-166. doi: 10.1016/j.ctim.2019.06.006. Epub 2019 Jun 15. PMID: 31331554.

Her J, Cho MK. Effect of aromatherapy on sleep quality of adults and elderly people: A systematic literature review and meta-analysis. Complement Ther Med. 2021 Aug;60:102739. doi: 10.1016/j.ctim.2021.102739. Epub 2021 Jun 21. PMID: 34166869.