溜め込み厳禁!ストレスと上手に付き合うための5つの習慣

「最近、理由もなくイライラする…」

「昔のように頑張りがきかないし、やる気も出ない…」

「しっかり寝ているはずなのに、朝からドッと疲れている…」

40代を過ぎて、こんな風に心と体の変化に戸惑っていませんか?

実はその不調、男性ホルモン(テストステロン)の減少が引き起こす「男性更年期障害」と、日々の「ストレス」が作り出す、負のスパイラルが原因かもしれないのです。

この記事では、なぜ40代を過ぎた今、この問題が起きるのか、そして今日から始められる具体的な対策を、誰にでも分かりやすく解説していきます。

今回紹介する5つの習慣は、私自身が「本当に効いた!」と実感した、とっておきの方法ばかりだ。もちろん人によって効果の出方は違うが、すべて科学的な裏付けがある。騙されたと思って、一度試してみてほしい!

ストレスが男性ホルモンをむしばむ!?体内で起きていること

私たちの体には、ストレスと戦うために出動する「ストレスホルモン(コルチゾール)」と、元気ややる気の源になる「男性ホルモン(テストステロン)」があります。

実は、この2つのホルモンは、「DHEA」という同じ材料から作られています。

普段は問題ないのですが、仕事や家庭で強いストレスが長く続くと、体は「大変だ!ストレスと戦わなきゃ!」と大騒ぎになり、材料の「DHEA」をストレスホルモンの製造にばかり使ってしまいます。

その結果、男性ホルモンを作るための材料が足りなくなってしまうのです。

さらに、ストレスは脳の「司令塔」の働きも鈍らせます。司令塔は「男性ホルモンを作れ!」という命令を出す大切な場所。ここがうまく機能しないと、命令が届かず、男性ホルモンの製造ライン全体がストップしてしまうのです。

これが、ストレスが男性ホルモンを減らしてしまう科学的なメカニズムです。

「えっ!? DHEAって同じ材料からストレスホルモンと男性ホルモンが作られるんすか!? 取り合いじゃないっすか!」

「そうよリク。ストレスが強いと、材料がストレスホルモンにばかり使われて、男性ホルモンが不足しちゃうの。」

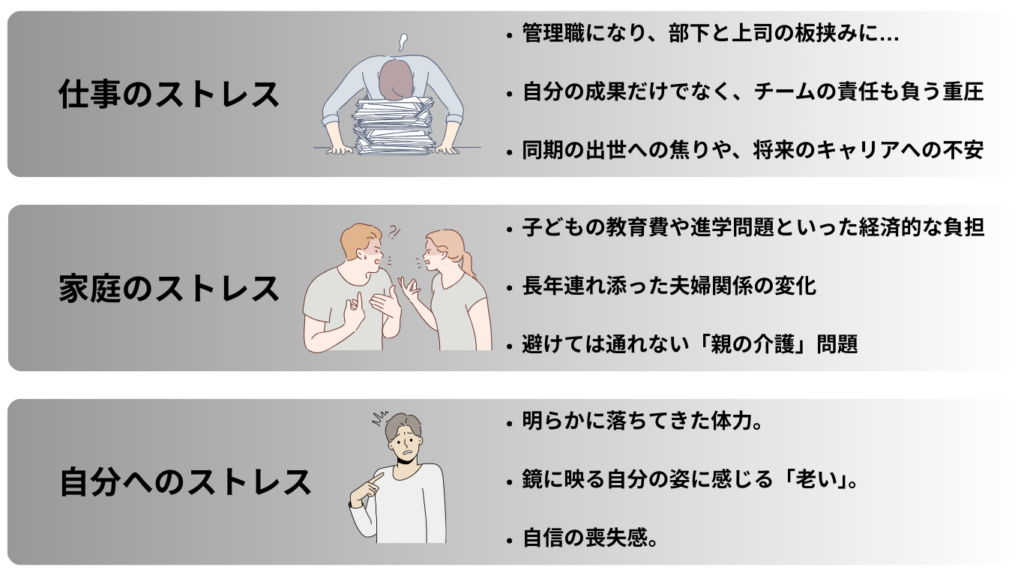

40代以降はまさにストレスの「るつぼ」

では、なぜ特に40代以降でこの問題が起きやすいのでしょうか。それは、人生のあらゆるストレスが集中する、まるで「るつぼ」のような時期だからです。

これらのストレスが一度に押し寄せることで、心も体も悲鳴を上げてしまうのです。

その不調、「うつ」と決めつけないで!

男性更年期障害の最も厄介な点は、やる気の低下、気分の落ち込み、不安感、不眠といった症状が、うつ病とそっくりなことです。

そのため、病院に行っても「うつ病ですね」と診断され、抗うつ薬を処方されるケースが少なくありません。しかし、根本の原因が男性ホルモンの低下にある場合、薬を飲んでも症状はなかなか良くなりません。

もしあなたが同じような不調で悩んでいるなら、「もしかしてホルモンが原因かも?」という視点を持つことが、この長いトンネルを抜け出すための第一歩になります。

筆者自身も心の病気と思い、心療内科に1年半通い続けましたが、処方される薬の種類や量が増えていくだけで、症状は一向に上向きませんでした。専門の医師がいる泌尿器科を受診し男性更年期と診断され、症状が改善に向かいました。

私が男性更年期と診断された話は、はコチラの記事で書いているぞ!

ストレスと上手に付き合うための5つの習慣

自分自身で心のハンドルを握り、ストレスを上手にコントロールできるようになると、「ストレス耐性」は自然と鍛えられていきます。

これからご紹介する方法は、単なる受け売りの知識ではありません。科学的な根拠をしっかりと押さえた上で、さらに筆者が実践し、効果を確かめたものだけを厳選してお伝えします。

習慣①:「マインドフル・ウォーキング」

ウォーキングは、単なる移動手段や軽い運動ではありません。意識的に行うことで、心と体のバランスを整える「動く瞑想」とも言える、非常にパワフルな習慣になります。

なぜウォーキングはストレスに効くのか?

研究によると、特に自然の中(公園や川辺など)をウォーキングすると、ストレスホルモンであるコルチゾールのレベルが低下することがわかっています。

都会の喧騒から離れて緑の中を歩くことは、科学的にも証明された癒やし効果があります。

ウォーキングのようなリズミカルな運動を一定時間続けると、脳内で精神を安定させる働きを持つ「セロトニン」の分泌が活性化します。

特に朝日を浴びながらのウォーキングは、セロトニンの生成を促し、体内時計をリセットする効果も絶大です。

歩くことで全身の血流が良くなると、脳にも新鮮な酸素や栄養が送り届けられます。これにより、頭がスッキリし、煮詰まっていた悩み事や不安な気持ちが整理され、新しいアイデアが浮かびやすくなります。

日中に適度なウォーキングを行うことで、心地よい疲労感が得られ、夜の寝つきが良くなります。男性ホルモンは質の高い睡眠中に作られるため、ウォーキングは間接的にホルモンバランスを整えることにも繋がるのです。

効果を最大化する「マインドフル・ウォーキング」のコツ

いつもの散歩を、最高のストレス解消法に変えるための3つのポイントです。

ポイント①:少しだけペースを上げてみる

ダラダラ歩くのではなく、「少し息が弾むかな?」くらいのペースを意識してみましょう。

軽く汗ばむくらいの有酸素運動が、最もセロトニンを分泌させやすいと言われています。背筋を伸ばし、腕を軽く振って、歩幅を少しだけ大きく取るのがコツです。

ポイント②:五感をフル活用する

空の色、風の音、花の香り、頬をなでる風を感じるなど、五感に集中することで、頭の中のゴチャゴチャした思考から解放され、心が「今、ここ」に集中するマインドフルな状態になります。

ポイント③:「ついで」で始める

「ウォーキングのために1時間確保する」と考えるとハードルが上がります。

- 通勤時に一駅手前で降りて歩く

- 昼休みに会社の周りを10分だけ歩く

- 帰宅後、夕食の前に5分だけ歩く

まずはこのように「ついで」の時間から始めてみましょう。5分でも10分でも、やらないよりは遥かに効果があります。

ウォーキングは、お金も特別な道具も必要なく、思い立った瞬間に始められる、最も手軽で奥が深いストレス解消法です。ぜひ、日々の習慣に加えてみてください。

「散歩って侮れないっすね!ただ歩くだけで脳がスッキリとか最高じゃないっすか!」

「リク、ただ歩くんじゃなくて“意識的に”歩くのよ。五感を働かせて今ここに集中するのが大事なの。」

習慣②:1日5分でOK!「マインドフルネス呼吸法」

ストレスを感じている時、私たちの心と体は車で言えば「アクセル全開」の状態。これを意識的に「ブレーキ」をかけて、心身をリラックスモードに切り替えるのがマインドフルネス呼吸法です。

- 椅子に少し浅めに座り、背筋を軽く伸ばします。

- 目を閉じて、自分の自然な呼吸に意識を向けます。

- 仕事のことなど雑念が浮かんでも、「あ、今考えてるな」と気づくだけでOK。そっと意識を呼吸に戻しましょう。

- 「4秒かけて鼻から吸い、8秒かけてゆっくり口から吐く」のように、吐く息を長くするのがポイント。

これを5分間続けるだけで、心が落ち着いてくるはずです。

直ぐに効果が感じられなくても、習慣化することで徐々に効果を実感できるようになってきます。

「呼吸ひとつでアクセル全開の心身にブレーキをかけられるんだ。実にシンプルでパワフルだぞ。」

マインドフルネスについての詳細はコチラの記事で解説していますよ。

習慣③:ネガティブ思考を汗で流す!「メンタル筋トレ」

筋トレと聞くと、「体を鍛える」「たくましくなる」といったイメージが強いかもしれません。しかし実は、筋トレは私たちの「心」を鍛え、日々のストレスを解消するための、科学的根拠に基づいた非常に効果的な方法の一つです。

モヤモヤした気持ちや言いようのない不安感を抱えた時こそ、少しだけ体を動かしてみましょう。

なぜ筋トレはストレス解消に効果的なのか?

筋トレがストレスに効くのは、心に3つの良い変化が起きるからです。

【脳が元気になる】

気分を高揚させるホルモンが分泌され、スッキリとした爽快感や達成感が得られます。

【頭が空っぽになる】

自分の体に集中している間は、仕事の悩みなどを考える余裕がなくなります。これは「動く瞑想」のような効果があります。

【心がタフになる】

体に負荷をかけることを繰り返すうちに、精神的にも打たれ強くなり、ストレス耐性が鍛えられます。

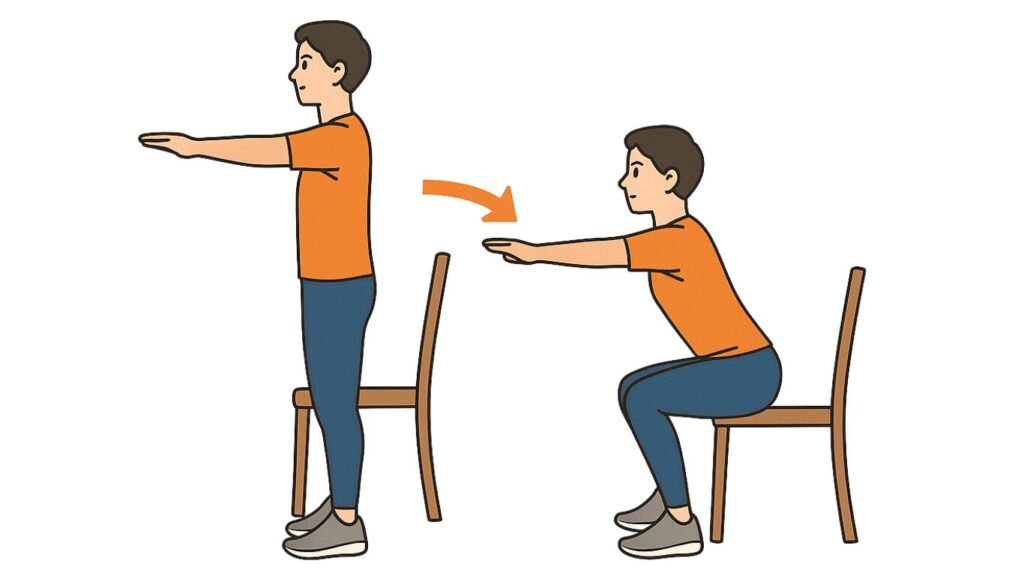

ストレス解消におすすめ!「自宅で10分」筋トレメニュー

ジムに行かなくても大丈夫。まずは自宅でできる簡単なメニューから始めましょう。

各種目を1分間行い、間に休憩を挟まずに最後まで続けます。これを2周すれば約10分です。

| やり方 | 椅子に軽くお尻をタッチするようにしゃがむ。 下ろすのに4秒かけ、静止1秒→立ち上がる。 |

| 鍛えられる筋肉 | 下半身全体(特に大腿四頭筋と大殿筋) |

| 回数 | 8〜10回 × 2セット |

下半身の大きな筋肉を使うことで、全身の血行が促進され、気分がスッキリします。

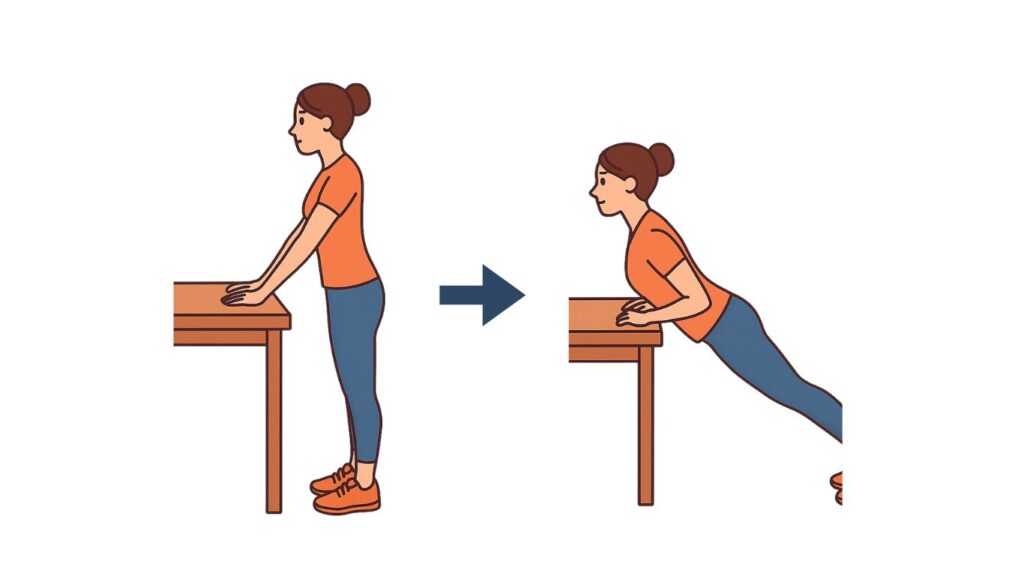

| やり方 | 胸の高さの台や机に手をつき、腕立て動作。床より軽くできる。 |

| 鍛えられる筋肉 | 胸(大胸筋)、腕(上腕三頭筋)、肩(前部三角筋) |

| 回数 | 回数:8〜12回 × 3セット |

膝をついて行っても構いません。力強く地面を押すことで、ネガティブな感情を押し返すようなイメージで行いましょう。

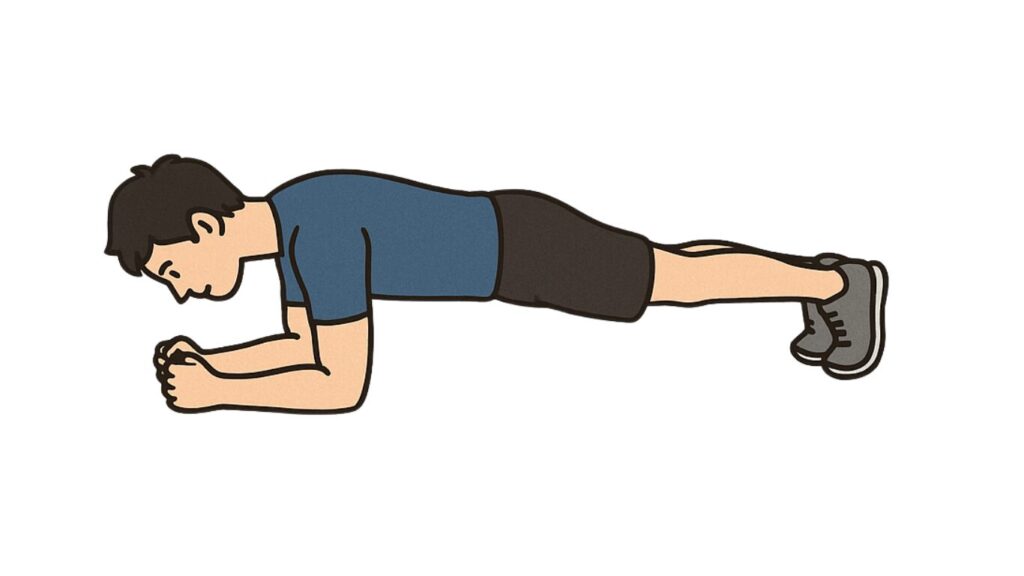

| やり方 | 肘とつま先で支える。30〜40秒キープ。 余裕があれば、最後の10秒でお腹をさらに固める。 |

| 鍛えられる筋肉 | 体幹全体(腹直筋、腹斜筋、背筋) |

| 回数 | 30〜45秒 × 3セット |

お腹に力を入れて、体が一直線になるようにキープします。ジッと耐える時間に集中することで、雑念が消えていきます。

ポイントは「完璧にやろうとしない」こと。

まずは10分、汗を流すこと自体を楽しんでみてください。

体を鍛えることは、最強のメンタルケアです。そして嬉しいことに、心を整えるために始めた筋トレは、結果的に男性ホルモンにも良い影響を与えてくれます。心と体の両方に良いことづくめの「メンタル筋トレ」、ぜひ試してみてください。

自宅でおこなう筋トレ方法については、コチラの記事を見てみて下さい!

習慣④:考え方ひとつで世界は変わる「リフレーミング」

ストレスを感じる時、私たちはつい物事を一方向からだけ見てしまいがちです。

でも、どんな物事にも、実は色々な側面があります。

例えば、サイコロは見る角度を変えれば、1の面も見えれば、6の面も見えますよね。

私たちの感情もこれと似ていて、「出来事をどの角度から見るか」で気分は大きく変わるのです。

リフレーミングとは、この「見る角度」を意識的にクルッと変えてみること。

「最悪だ…」と思っていた出来事の裏側にある、意外なチャンスや学びを見つけ出すための思考テクニックです。

有名な「コップに半分の水」の例えが分かりやすいでしょう。

ネガティブなフレーム:「もう半分しかない…」

ポジティブなフレーム:「まだ半分もある!」

水量は同じでも、捉え方ひとつで感情は大きく変わります。この捉え方の角度を意識的に変えるのがリフレーミングです。

なぜリフレーミングはストレスに効くのか?

理由① 変えられるのは「自分の捉え方」だけ

他人や過去の出来事などお、コントロールできないことに悩むのではなく「自分の捉え方」に集中できるため、心が軽くなります。

理由② ガチガチの「べき思考」をほぐせる

「~すべき」という思い込みから自由になり、「こういう見方もアリだよな」と心を柔軟にしてくれます。

理由③ すべての経験を「学び」に変えられる

ネガティブな経験も「成長のチャンス」と捉え直すことで、過去の失敗を引きずることなく、未来への力に変えられます。

【実践編】今日から使える!リフレーミングの具体例

日常生活で陥りがちなネガティブな感情を、リフレーミングでどう変換できるか見てみましょう。

「大事なプレゼンで失敗した。もう評価はガタ落ちだ…」

「学びの機会」と捉える

→「おかげで自分の準備不足な点がハッキリした。次は完璧にできるぞ!」

「最悪を回避した」と捉える

→「本契約の場じゃなくて、今回のプレゼンで課題が見つかって良かった」

「あの部下は指示待ちで、本当に気が利かない…」

「自分の成長課題」と捉える

→「どうすれば彼が自発的に動くか、自分のマネジメント能力を試す良い機会だ」

「相手の長所」に目を向ける

→「彼は指示には忠実で真面目だ。的確な指示を出す練習をしよう」

「昔みたいに徹夜もできない。もう若くないな…」

「人生のステージ変化」と捉える

→「これからは体力勝負ではなく、経験と知恵で勝負するステージに来たんだな」

「体からのサイン」と捉える

→「体が『もっと自分を大切にして』というサインを送ってくれてる。健康を見直す良いきっかけだ」

ポイントは、無理にポジティブになろうとするのではなく、「こういう見方もできるかもな」と、選択肢を一つ増やすくらいの軽い気持ちで試すことです。

リフレーミングは、練習すれば誰でもうまくなる「心のスキル」です。日々の小さなイライラやモヤモヤを感じた時に、ぜひ試してみてください。

「“もう半分しかない”を“まだ半分ある”に変える…魔法みたいっすね!」

「魔法じゃなくて“視点の切り替え”。訓練すれば誰でもできるのよ。」

習慣⑤:最高の脳内メンテナンス。「睡眠」でストレスを洗い流す

私たちは睡眠を、単なる「体の休息」と考えがちです。しかし、睡眠の最も重要な役割の一つは、日中に酷使した「脳のメンテナンス」であり、これこそが最強のストレス解消法なのです。

なぜ、ただ眠るだけで、あれほど心がスッキリするのでしょうか。その秘密は、睡眠中に脳内で起こっている「大掃除」にあります。

なぜ睡眠は、究極のストレス解消法なのか?

睡眠中、脳は日中の思考活動やストレスで溜まった老廃物(ゴミ)を物理的に洗い流しています。睡眠が不足すると、この「脳の自動洗浄機」が十分に働かず、頭の重さやイライラ、気分の落ち込みに直結します。

睡眠は、日中の記憶を整理整頓する時間です。特に、嫌な出来事の記憶と、それに伴う怒りや不安といった感情を切り離す働きがあります。「一晩寝たらスッキリした」と感じるのは、睡眠が心の傷を癒やし、感情をリセットしてくれた証拠です。

睡眠不足は、ストレスホルモン「コルチゾール」の分泌リズムを乱し、体を常に緊張状態にさせます。十分な睡眠は、このホルモンバランスを正常に戻し、日中のストレスに対する抵抗力を自然と高めてくれます。

ストレス解消効果を最大化する「黄金の睡眠ルール」

ただ長く眠るだけでなく、「質」の高い睡眠をとることが重要です。

就寝1時間前には、スマートフォンやPCの電源を切りましょう。画面から出るブルーライトは、脳を覚醒モードにし、睡眠を誘うホルモン「メラトニン」の分泌を妨げます。

代わりに、穏やかな音楽を聴いたり、読書をしたりするのがおすすめです。

ベッドに入ってから仕事の悩みなどを考え始めると、脳が興奮して寝付けなくなります。

もし考え事が頭から離れない場合は、一度ベッドから出て、紙に頭に浮かんでいることを書き出してみましょう。

「書き出したから、今は考えなくていい」と脳に言い聞かせることで、安心して眠りにつくことができます。

就寝の90分ほど前に、ぬるめのお風呂に浸かるのが効果的です。お風呂で一時的に上がった体温が、ベッドに入る頃に下がり始め、その温度差が自然な眠気を誘います。

どんな高度なストレス解消法も、土台となる睡眠がしっかり取れていなければ効果は半減してしまいます。心を整えるための最も基本的で、最も重要な習慣が「睡眠」なのです。

「寝ている間に脳が“大掃除”してるなんて、すごい仕組みですよね。」

「じゃあオレ、ゲームで夜更かししてる場合じゃないっすね…脳がゴミ屋敷になっちゃう…!」

まとめ:小さな習慣から始め、ストレスに負けない自分を取り戻そう

今回は、40代以降の男性を悩ませるストレスと上手に付き合うための、5つの具体的な習慣をご紹介しました。

体を動かして心をリフレッシュする(ウォーキング、筋トレ)

今の心の状態を穏やかに整える(マインドフルネス呼吸法)

物事の捉え方を変えて心を軽くする(リフレーミング)

脳と心をしっかりメンテナンスする(睡眠)

これらは、どれも科学的な根拠があり、私自身が「本当に効果があった」と実感した方法です。

ここまで読んで、「全部やるのは大変そうだ…」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。でも、ご安心ください。

大切なのは、完璧を目指すことではなく、まずは「これならできそう」と思えるものを一つ、あなたの生活に取り入れてみることです。

「週末に5分だけ歩いてみる」

「寝る前に、一度だけ深く呼吸してみる」

そんな小さな一歩が、大きな変化の始まりになるでしょう。

ストレスは、溜め込まずに上手に受け流すことがとても大切です。

今日ご紹介した習慣が、あなたがストレスに負けない自分を取り戻し、40代からの人生をさらに活力あるものにするための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。

さあ、今日からできることから、一緒に始めてみませんか?

「よーし!オレはまず、寝る前にスマホを置いて深呼吸から始めるっす!」

「いいじゃない。小さな一歩が大きな変化をつくるのよ。」

参考リンク

この記事の参考論文はコチラ

Almén N. A Functionalistic Stress Recovery Intervention Improves Perceived Recovery Opportunities and Relaxational Behaviors: A Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial. Int J Environ Res Public Health. 2022 Oct 27;19(21):14005. doi: 10.3390/ijerph192114005. PMID: 36360880; PMCID: PMC9655103.

Bostock S, Crosswell AD, Prather AA, Steptoe A. Mindfulness on-the-go: Effects of a mindfulness meditation app on work stress and well-being. J Occup Health Psychol. 2019 Feb;24(1):127-138. doi: 10.1037/ocp0000118. Epub 2018 May 3. PMID: 29723001; PMCID: PMC6215525.

Chovanec L, Gröpel P. Effects of 8-week endurance and resistance training programmes on cardiovascular stress responses, life stress and coping. J Sports Sci. 2020 Aug;38(15):1699-1707. doi: 10.1080/02640414.2020.1756672. Epub 2020 Apr 22. PMID: 32321385.

Hoareau V, Godin C, Dutheil F, Trousselard M. The Effect of Stress Management Programs on Physiological and Psychological Components of Stress: The Influence of Baseline Physiological State. Appl Psychophysiol Biofeedback. 2021 Sep;46(3):243-250. doi: 10.1007/s10484-021-09508-0. Epub 2021 May 12. PMID: 33978903; PMCID: PMC8325665.

Houle J, Meunier S, Coulombe S, Mercerat C, Gaboury I, Tremblay G, de Montigny F, Cloutier L, Roy B, Auger N, Lavoie B. Peer Positive Social Control and Men’s Health-Promoting Behaviors. Am J Mens Health. 2017 Sep;11(5):1569-1579. doi: 10.1177/1557988317711605. Epub 2017 Jul 2. PMID: 28670962; PMCID: PMC5675192.

Kato Y, Shimomura Y, Takada Y, Furuyashiki T. Correlation Between Lactic Acid Bacteria Beverage Intake and Stress Resilience. Kobe J Med Sci. 2021 Apr 21;67(1):E1-E6. PMID: 34344851; PMCID: PMC8622256.

Kische H, Zenker M, Pieper L, Beesdo-Baum K, Asselmann E. Applied relaxation and cortisol secretion: findings from a randomized controlled indicated prevention trial in adults with stress, anxiety, or depressive symptoms. Stress. 2022 Jan;25(1):122-133. doi: 10.1080/10253890.2022.2045939. PMID: 35285766.

Kunzler AM, Helmreich I, Chmitorz A, König J, Binder H, Wessa M, Lieb K. Psychological interventions to foster resilience in healthcare professionals. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jul 5;7(7):CD012527. doi: 10.1002/14651858.CD012527.pub2. PMID: 32627860; PMCID: PMC8121081.

Manford W, Petersen GL, Willert MV. Improved perception of work following a stress management intervention. Occup Med (Lond). 2022 Dec 31;72(9):629-635. doi: 10.1093/occmed/kqac091. PMID: 36130174.

Maniaci G, Daino M, Iapichino M, Giammanco A, Taormina C, Bonura G, Sardella Z, Carolla G, Cammareri P, Sberna E, Clesi MF, Ferraro L, Gambino CM, Ciaccio M, Rispoli L, La Cascia C, La Barbera D, Quattrone D. Neurobiological and Anti-Inflammatory Effects of a Deep Diaphragmatic Breathing Technique Based on Neofunctional Psychotherapy: A Pilot RCT. Stress Health. 2024 Dec;40(6):e3503. doi: 10.1002/smi.3503. Epub 2024 Nov 14. PMID: 39543797; PMCID: PMC11636440.

Mbiydzenyuy NE, Qulu LA. Stress, hypothalamic-pituitary-adrenal axis, hypothalamic-pituitary-gonadal axis, and aggression. Metab Brain Dis. 2024 Dec;39(8):1613-1636. doi: 10.1007/s11011-024-01393-w. Epub 2024 Jul 31. PMID: 39083184; PMCID: PMC11535056.

McKenzie SK, Collings S, Jenkin G, River J. Masculinity, Social Connectedness, and Mental Health: Men’s Diverse Patterns of Practice. Am J Mens Health. 2018 Sep;12(5):1247-1261. doi: 10.1177/1557988318772732. Epub 2018 Apr 28. PMID: 29708008; PMCID: PMC6142169.

Meier M, Wirz L, Dickinson P, Pruessner JC. Laughter yoga reduces the cortisol response to acute stress in healthy individuals. Stress. 2021 Jan;24(1):44-52. doi: 10.1080/10253890.2020.1766018. Epub 2020 May 26. PMID: 32393092.

Noerman S, Klåvus A, Järvelä-Reijonen E, Karhunen L, Auriola S, Korpela R, Lappalainen R, Kujala UM, Puttonen S, Kolehmainen M, Hanhineva K. Plasma lipid profile associates with the improvement of psychological well-being in individuals with perceived stress symptoms. Sci Rep. 2020 Feb 7;10(1):2143. doi: 10.1038/s41598-020-59051-x. PMID: 32034255; PMCID: PMC7005736.

Sianoja M, Syrek CJ, de Bloom J, Korpela K, Kinnunen U. Enhancing daily well-being at work through lunchtime park walks and relaxation exercises: Recovery experiences as mediators. J Occup Health Psychol. 2018 Jul;23(3):428-442. doi: 10.1037/ocp0000083. Epub 2017 Mar 30. PMID: 28358570.

Sowan W, Rutin R, Cohen M. Chronic stressors, coping strategies, and depressive symptoms: A comparison across older age groups. Stress Health. 2023 Dec;39(5):1037-1046. doi: 10.1002/smi.3237. Epub 2023 Mar 10. PMID: 36848591.

Wang H, Zhen Z, Zhu R, Yu B, Qin S, Liu C. Help or punishment: acute stress moderates basal testosterone’s association with prosocial behavior. Stress. 2022 Jan;25(1):179-188. doi: 10.1080/10253890.2022.2054696. PMID: 35435122.

Ziaka D, Tigani X, Kanaka-Gantenbein C, Alexopoulos EC. A Stress Management and Health Coaching Intervention to Empower Office Employees to Better Control Daily Stressors and Adopt Healthy Routines. Int J Environ Res Public Health. 2025 Apr 2;22(4):548. doi: 10.3390/ijerph22040548. PMID: 40283773; PMCID: PMC12026752.

Zueger R, Annen H, Ehlert U. Testosterone and cortisol responses to acute and prolonged stress during officer training school. Stress. 2023 Jan;26(1):2199886. doi: 10.1080/10253890.2023.2199886. PMID: 37014073.