【保存版】40〜60代 初心者でも今日から始められる12週間の器具なしゼロ円 筋トレ計画

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。持病や痛みのある方は、開始前に医療機関へご相談ください。

40代を過ぎると、同じ動きをしても、若い頃より疲れやすく、体力の衰えを実感することが増えてきます。

背景には、筋肉量の減少・代謝の低下・男性ホルモン(テストステロン)の減少があり、そのまま放置すると「太りやすく痩せにくい」「腰や膝の不調」「気分の落ち込み」といった連鎖につながることも。

「運動しなきゃ…」と分かっていても、ジムに行く時間やコストがネックになり、結局なかなか続かない人も多いのではないでしょうか。

しかし、そこで諦めてしまうと、日常の質(QOL)は年齢とともにじわじわと低下していきます。

つまり、“動かないリスク”は思っている以上に深刻なのです。

所長…ジム行く余裕ないんすけど、自宅だけで筋トレってできるんすか?

もちろんだリク!器具がなくても正しく取り組めば、自宅トレで12週間後には体力も姿勢も整って、自分の体が“資産”になるぞ!

結論

器具がなくても自宅トレーニングで十分効果が実感できます。

12週間の自重トレーニング計画を組めば、自宅や職場の一角で十分に効果を出せます。

- 1〜4週はフォーム習得と習慣化

- 5〜8週で基礎的な筋力と持久力を養い

- 9〜12週で強度を高めて本格的な体力改善へ

この流れで進めることで、筋力・姿勢・体幹・代謝の総合的な底上げが可能になります。

しかも、週4回・1回20〜40分で取り組めるため、忙しい40代〜60代男性にも無理なく続けやすい設計です。

今日から「器具なし・ゼロ円」で始められるトレーニングが、あなたの再起動(RE:GENKI)の第一歩になります。

12週間 器具なしゼロ円筋トレの全体像

- フェーズ1:導入期(1〜4週)

- ゴールは安全なフォームと習慣化。テンポはゆっくり、無理せず安全に。

- フェーズ2:基礎期(5〜8週)

- セット数と総ボリュームを増やして安定と持久力を育成。週1回は体幹を多めに。

- フェーズ3:強化期(9〜12週)

- 強度アップで筋出力を引き上げる。9・10・11週で攻め、12週は体力テストで次期へつなぐ。

「4週と8週は“デロード(軽くする週)”にして疲労を抜きます。これが長く続くコツです。」

基本の週間スケジュール

筋トレは週3〜4回が目安。時間は1回20〜40分からでOKです。

| 曜日 | 内容 | 狙い |

|---|---|---|

| 月 | 下半身(スクワット系)+軽い体幹運動 | 姿勢・代謝エンジン向上 |

| 火 | 休養 or 10〜20分のウォーキング | 回復・心肺強化 |

| 水 | 上半身(プッシュ&プル)+体幹 | 肩・胸・背中の安定 |

| 木 | 休養 or ストレッチ/呼吸トレ | 可動域・自律神経調整 |

| 金 | 全身回路(下半身+上半身+体幹) | 心肺+全身連動 |

| 土 | ウォーキング/階段/踏み台10〜20分 | 有酸素メイン |

| 日 | 休養(家事・散歩) | 次週につなげるための休養 |

「出張や残業の日は“メニューを半分”にしてOK。ゼロにしないことが勝ち筋だ!」

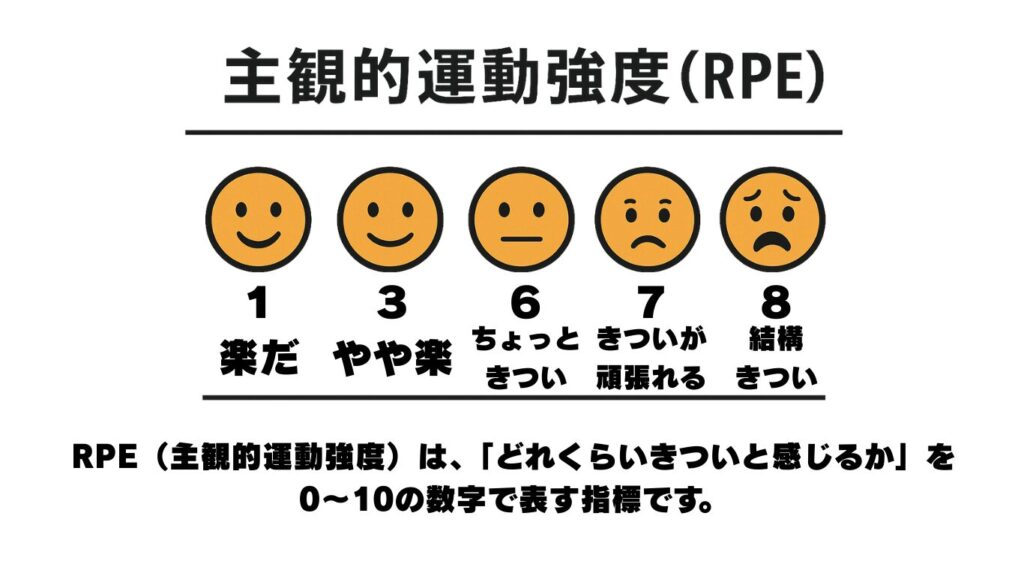

運動の強度はフェーズごとに変えよう

- 導入期(最初の4週間)

- RPE:6 → 「ちょっとキツいけど余裕あり」

- 基礎期(5〜8週目)

- RPE:7 → 「頑張ればもう少しできる」

- 強化期(9〜12週目)

- RPE:7〜8 → 「けっこうキツい、限界の2〜3回前でストップ」

フェーズが上がるごとに強度を強くしていくって言うことっすね!

1〜4週:フォームと習慣化を確立しよう!

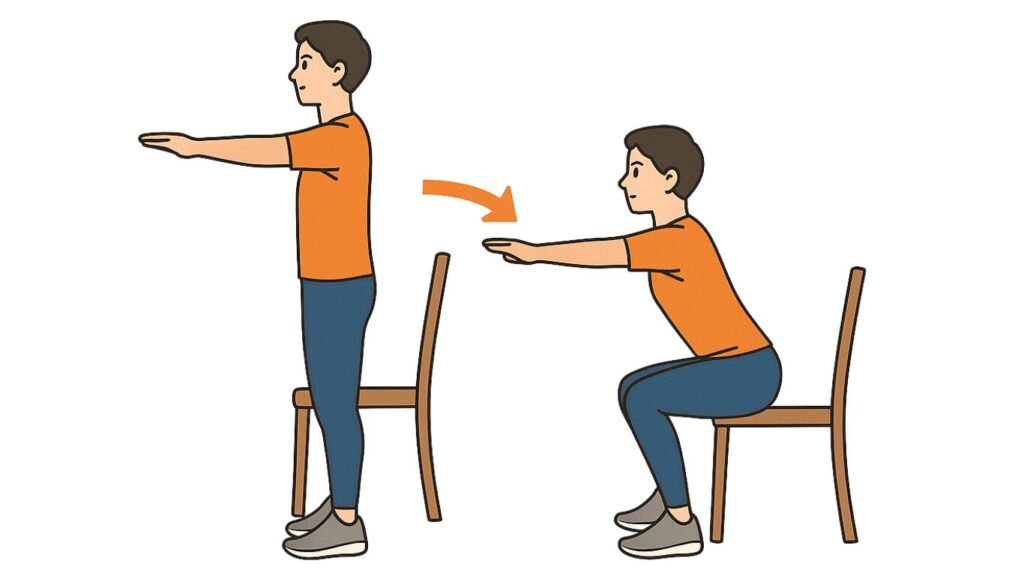

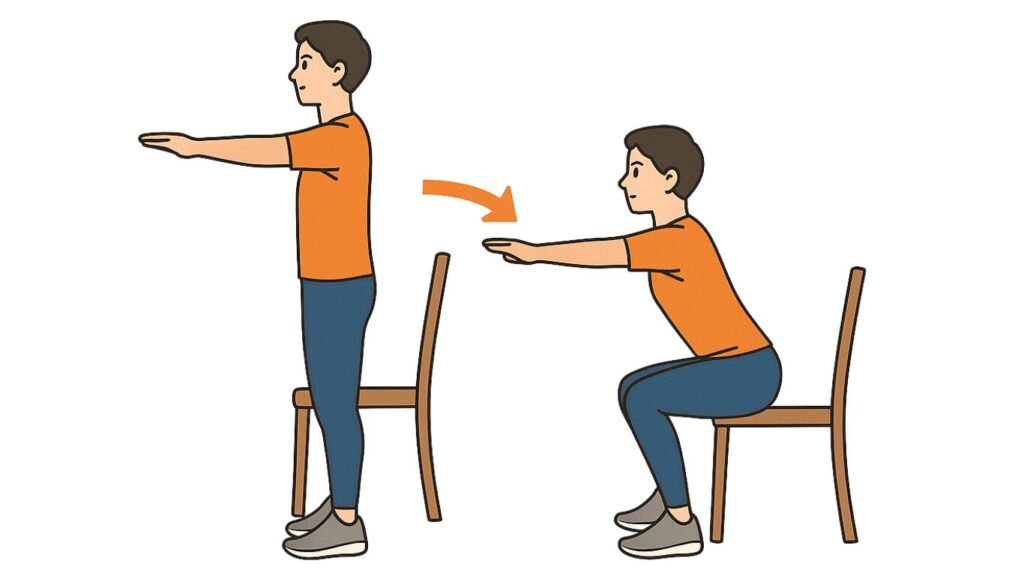

| やり方 | 椅子にお尻を軽くタッチして立ち上がる。 |

| 鍛えられる筋肉 | 太もも(大腿四頭筋)、お尻(大殿筋)、もも裏(ハムストリングス) |

| 回数 | 10回×2セット |

「下半身のエンジン」が鍛えられ、歩く・階段・立ち上がりがラクになる。

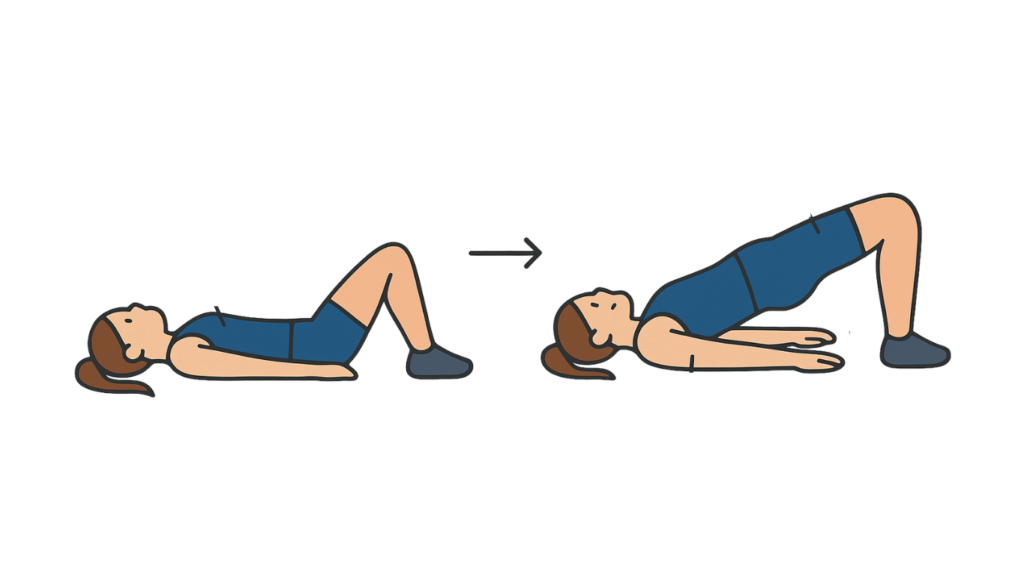

| やり方 | 仰向けで膝を立て、お尻を持ち上げる。 |

| 鍛えられる筋肉 | お尻(大殿筋)、もも裏(ハムストリングス)、腰まわり |

| 回数 | 12回×2セット |

腰痛予防や姿勢改善に効果的。お尻が引き締まる。

| やり方 | 壁に手をつき、腕立て伏せの動作をする。 |

| 鍛えられる筋肉 | 胸(大胸筋)、二の腕(上腕三頭筋)、肩まわり |

| 回数 | 8〜10回×2セット |

姿勢が良くなり、猫背改善にもつながる。

| やり方 | 床に座り、足を腰幅に開いてひざを軽く曲げる。 タオルの端を持ち、足の裏にひっかける。 タオルを手で後方に全力で引っ張りながら、足裏でタオルを前方に押す。 |

| 鍛えられる筋肉 | 背中(広背筋・僧帽筋) |

| 回数 | 8回×2セット |

背筋が伸びて姿勢が整い、肩こり予防にもなる。

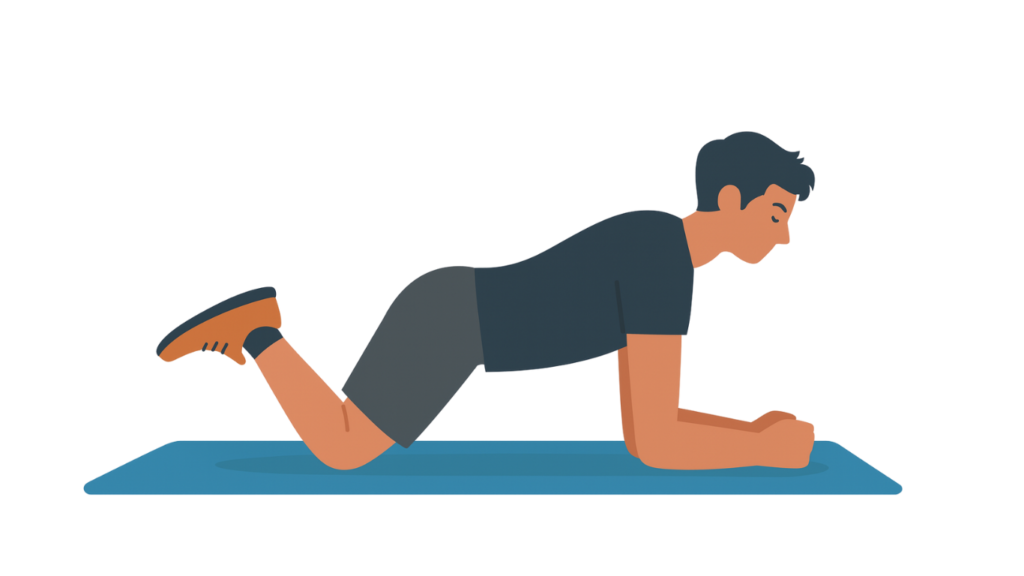

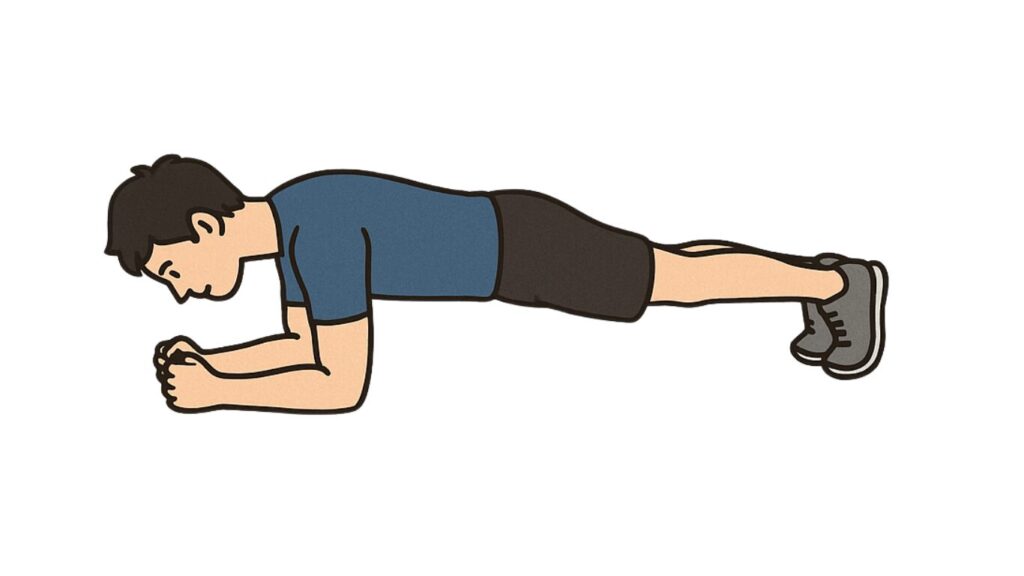

| やり方 | 肘と膝で身体を支えてキープ。 |

| 鍛えられる筋肉 | お腹(腹直筋・腹横筋)、背中(脊柱起立筋)、体幹 |

| 回数 | 15〜20秒×2セット |

お腹まわりが引き締まり、腰痛予防やバランス力UP。

5〜8週:基礎体力を強化しよう!

| やり方 | 椅子に軽くお尻をタッチするようにしゃがむ。 下ろすのに4秒かけ、静止1秒→立ち上がる。 |

| 鍛えられる筋肉 | 下半身全体(特に大腿四頭筋と大殿筋) |

| 回数 | 8〜10回 × 2セット |

ゆっくり動くことで、筋肉に“効いている感覚”を実感できる。

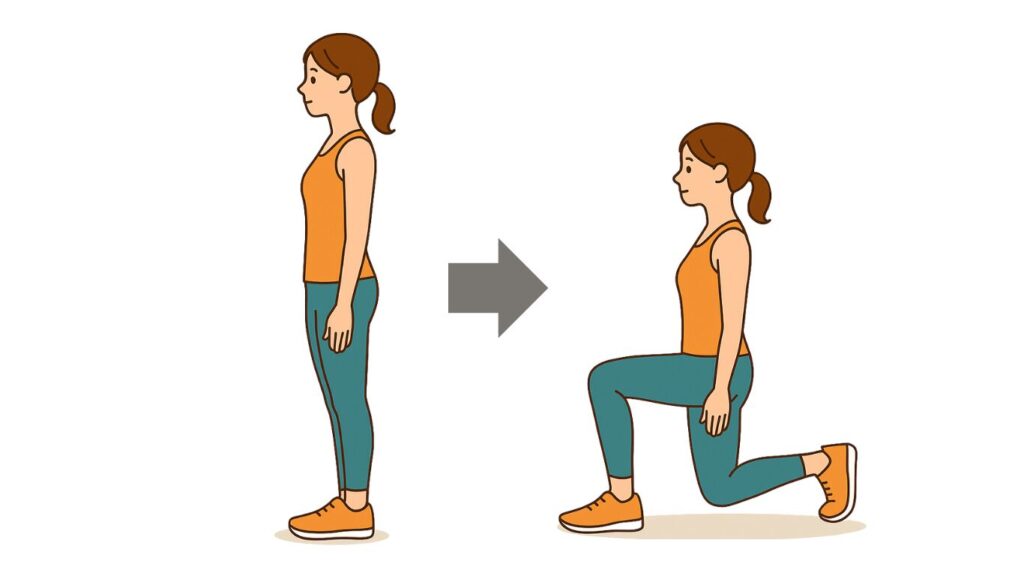

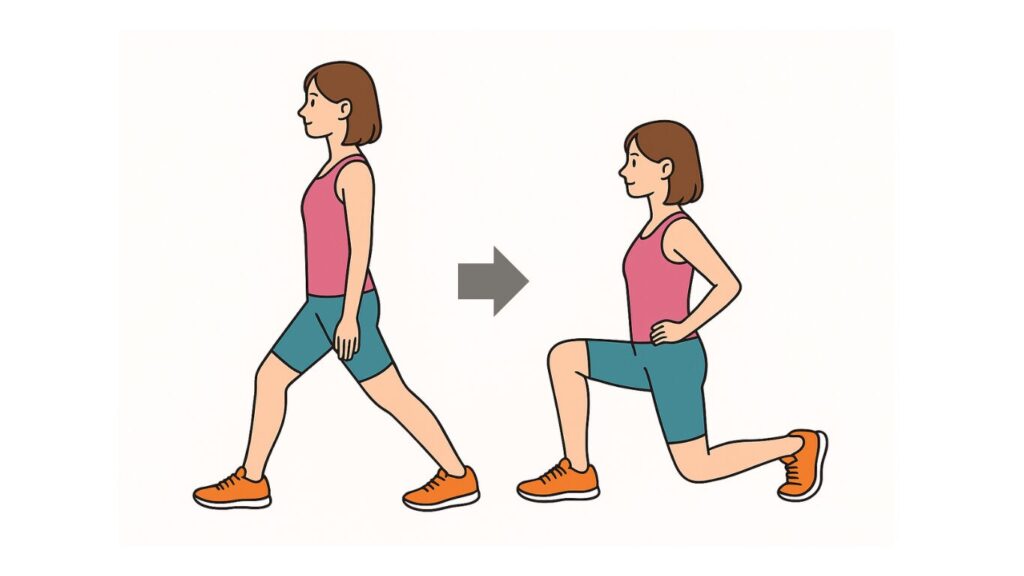

| やり方 | 片足を後ろに大きく引いてしゃがみ、元に戻す。左右交互に行う。 前に出すより膝にやさしい。 |

| 鍛えられる筋肉 | 太もも前後(大腿四頭筋・ハムストリングス)、お尻(大殿筋) |

| 回数 | 左右8〜10回 × 2セット |

股関節の可動域が広がり、膝・腰の負担が減る。

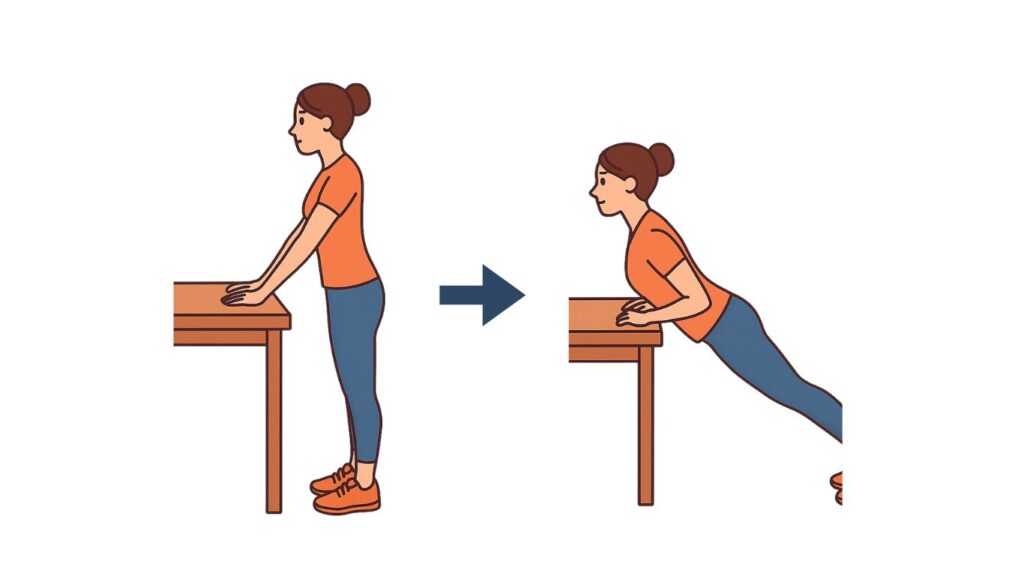

| やり方 | 胸の高さの台や机に手をつき、腕立て動作。床より軽くできる。 |

| 鍛えられる筋肉 | 胸(大胸筋)、腕(上腕三頭筋)、肩(前部三角筋) |

| 回数 | 回数:8〜12回 × 3セット |

徐々に床プッシュアップへステップアップする準備になる。

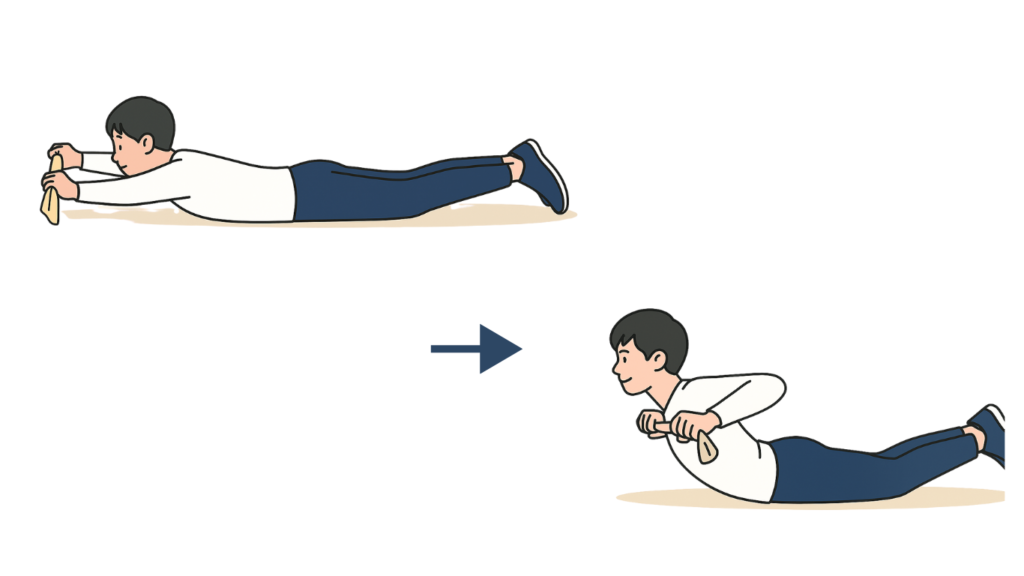

| やり方 | うつ伏せでタオルを持ち、腕を前に伸ばす。 胸を少し浮かせてタオルを胸前まで引く。 |

| 鍛えられる筋肉 | 背中(広背筋・僧帽筋)、肩甲骨まわり |

| 回数 | 8〜10回 × 3セット |

姿勢改善、猫背予防、肩こり対策に有効。

| やり方 | 横向きに寝て、肘と膝または足で体を支える。 頭から膝(足)まで一直線に保つ。 |

| 鍛えられる筋肉 | 横腹(腹斜筋)、体幹の安定筋群 |

| 回数 | 左右20〜30秒 × 2回 |

体幹の左右バランスを整え、腰痛予防に役立つ。

9〜12週:強度をアップしさらなる成長につなげよう!

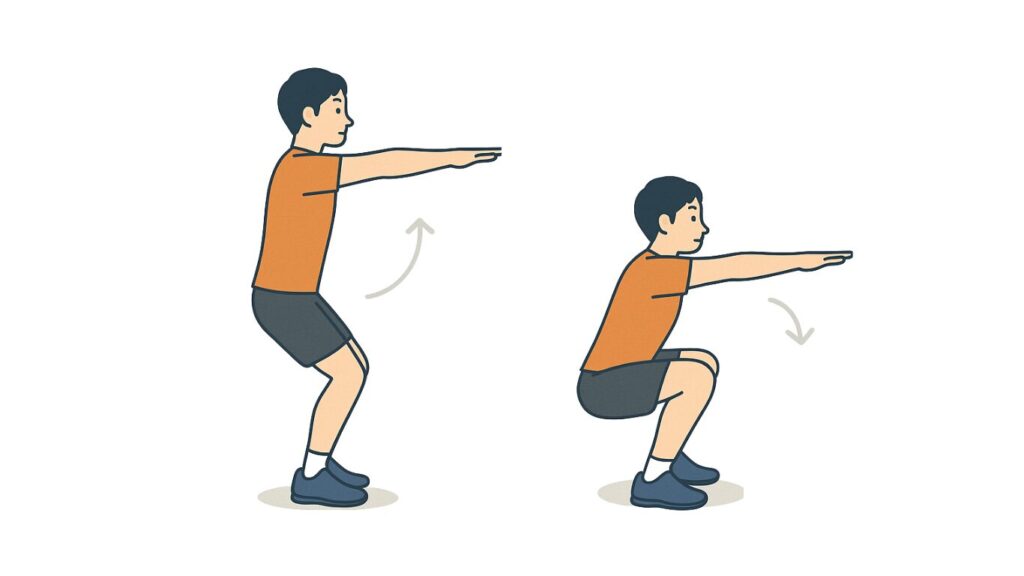

| やり方 | 肩幅で立ち、お尻を後ろに引きながらゆっくり腰を落とす。 ももが床と並行になるまで深くおしりを下ろす。 |

| 鍛えられる筋肉 | 太もも(大腿四頭筋)、お尻(大殿筋)、もも裏(ハムストリングス) |

| 回数 | 10〜12回 × 3セット |

下半身の安定感が増し、歩幅や階段の昇りがラクになる。

| やり方 | 片足を前、もう片足を後ろに引いて構える。 前足に体重をのせてしゃがみ、膝を90度まで曲げて戻す。 |

| 鍛えられる筋肉 | 太もも(大腿四頭筋)、お尻(大殿筋)、もも裏(ハムストリングス) |

| 回数 | 左右10〜12回 × 3セット |

片足に負荷を集中できるので、下半身のバランス力と安定性が強化される。

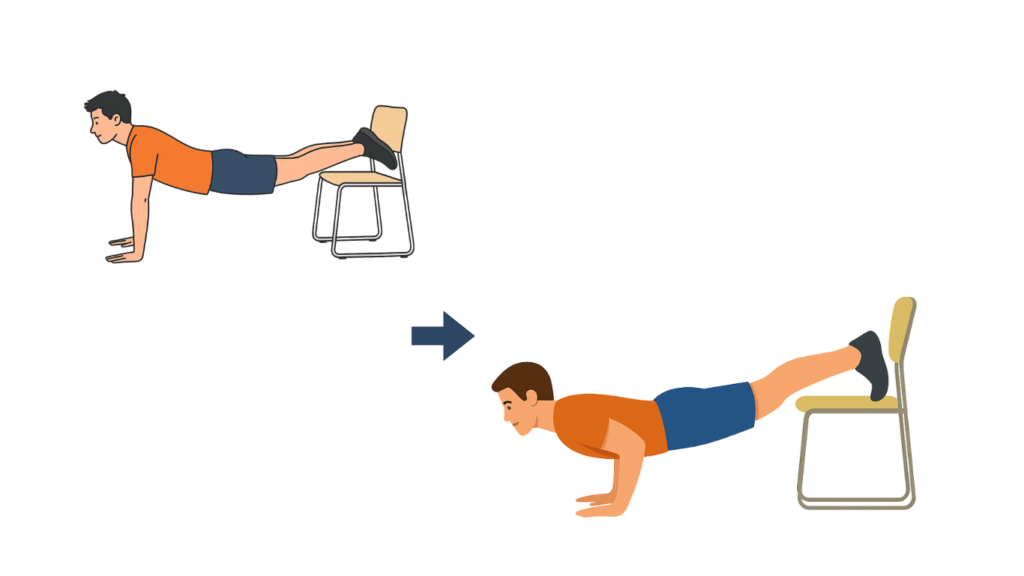

| やり方 | 椅子や台に足を置き、腕立て伏せ。胸を床に近づけて押し上げる。 |

| 鍛えられる筋肉 | 胸(大胸筋上部)、腕(上腕三頭筋)、肩(前部三角筋) |

| 回数 | 8〜12回 × 3セット |

通常の腕立てよりも負荷が上がり、胸の上部が特に鍛えられる。

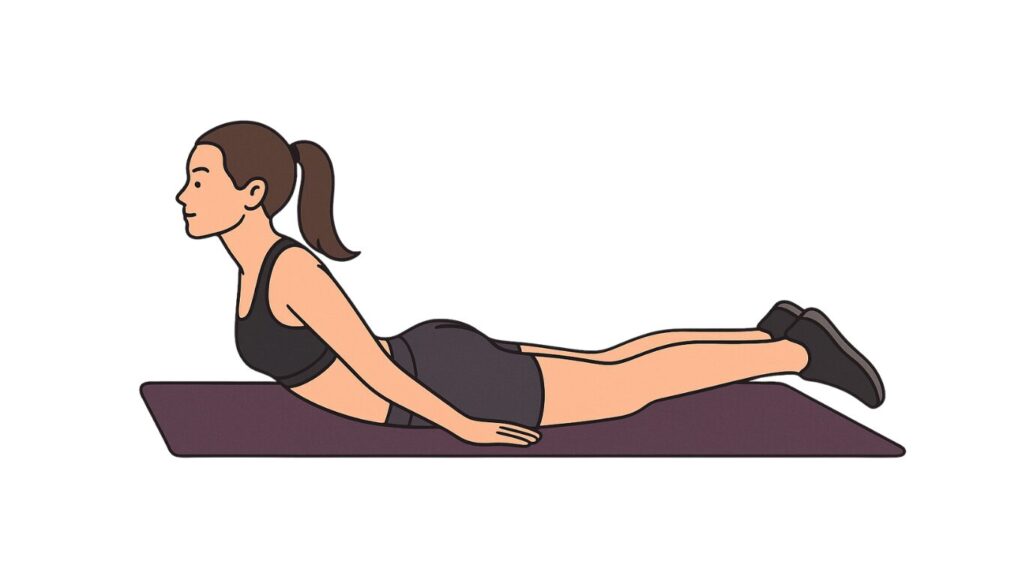

| やり方 | うつ伏せになり、胸を少し反らして持ち上げる。腕は太もも横にそえる。 |

| 鍛えられる筋肉 | 背中(脊柱起立筋)、お尻(大殿筋) |

| 回数 | 12〜15回 × 2セット |

猫背や腰痛予防にも効果的。

| やり方 | 肘とつま先で支える。30〜40秒キープ。 余裕があれば、最後の10秒でお腹をさらに固める。 |

| 鍛えられる筋肉 | 体幹全体(腹直筋、腹斜筋、背筋) |

| 回数 | 30〜45秒 × 3セット |

「最後にギュッと固める」意識で体幹力がぐっとアップ。

12週目は運動の効果をチェックする週っすね!

「できた回数や秒数」をチェックするっす!

「回数が増えない」「変化がない」と感じたら、次の工夫を取り入れてみましょう。

- ゆっくり動く(下げるときに3〜4秒かける)

- 動作の底で1秒止める(スクワットのしゃがみ込みなど)

- 可動域をほんの少し広げる(あと1cm深くしゃがむなど)

セルフチェック&記録の付け方

続けるコツは“見える化”です。

セルフチェック&記録の付け方を工夫するだけで、運動は驚くほど続けやすくなりますよ。

フォーム動画を撮る

自分の動きを確認するために、スマホで 正面と横から15秒ずつ撮影してみましょう。

スクワットなら「膝が内側に入っていないか」「腰が反っていないか」などをチェックします。

完璧を目指さなくて大丈夫。「前より良くなってるかな?」を比べるだけでOKです。

最低限の運動記録をつける

手帳やスマホアプリに、次の5つだけをメモしましょう。

- 日付

- 種目名(スクワット、腕立てなど)

- 回数や秒数

- 強さの感じ方(RPE。ざっくり「楽・普通・キツい」でOK)

- ひと言(例:「今日は眠い」「腰が軽くなった」)

→ 難しく考えず、自分が後から見て分かれば十分です。

定期的なテストで成長を実感

1・4・8・12週のタイミングで、次の「できた回数や秒数」を記録します。

- スクワット:何回続けられるか

- 腕立て伏せ:何回できるか

- プランク:何秒キープできるか

→ 数字がちょっとでも伸びていたら、それが立派な成長の証拠です。

「動画でフォーム確認」+「ちょこっと記録」+「数週ごとの小テスト」

これだけで 自分の成長が見える→モチベーションが上がる 仕組みができますね!

「記録ってめんどくさいが、ほんの一言でも書いておくと、“続けてる感”が出て嬉しくなるんだ。だから気楽に、メモ感覚でいいんだぞ!」

体調不良&忙しい日のリカバリー術

「今日は無理できないな…」と感じたら、体幹運動を2つ+深呼吸3分だけでOK。

合計10分で終わる“軽めモード”に切り替えましょう。

忙しくて時間が取れない日は

スクワット10回×2セット+プランク30秒×2セットだけ。

わずか5〜7分でも「ゼロにしない」ことが大事です。

もし関節や筋肉に痛みを感じたら、すぐ中断してください。

その後はストレッチやアイシングでケアし、必要なら医療機関へ。

「無理は禁物」が長続きの秘訣です。

「“ゼロにしない”が鉄則だ!。たとえ5分でも積み上げは裏切らない!」

よくある質問

Q. 体重が重めなので膝が痛くならないか不安です。

A. 椅子スクワットで可動域浅めから始めてみましょう。痛みがある日は下半身の筋トレを休み、体幹・上半身中心に。

Q. 有酸素運動は必要?

A. ウォーキング10〜20分を週2〜3回入れると、脂肪燃焼と回復に効果的です。

Q. 12週後は?

A. 回数UP・片脚化・スローテンポで継続か、可変ダンベル等の器具導入に進みましょう。

ダンベルを使った運動についてはコチラで紹介していますよ!

まとめ

器具がなくても、自宅トレーニングで十分に効果は出せます。

12週間のステップを踏むことで、姿勢改善・体力向上・気分の安定を同時に得られ、日常生活が驚くほど軽やかになります。

この記事で紹介した 12週間プログラム の流れは次のとおりです。

- 1〜4週(導入期):基本のフォームを覚え、まずは習慣化

- 5〜8週(基礎期):回数やセットを増やして持久力と安定性を強化

- 9〜12週(強化期):スローテンポや片脚動作で負荷を高め、本格的な体力改善へ

さらに、4週目と8週目は軽め(デロード)にして疲労を抜くことで、無理なく続けられます。

運動強度は「主観的運動強度(RPE)」を目安に、「ちょっとキツい〜かなりキツい」くらいを意識すれば十分です。

また、忙しい日や体調がすぐれない日は 短縮メニュー に切り替えましょう。

スクワット10回+プランク30秒だけでも「ゼロにしない」ことが大事です。

セルフチェックや簡単な記録をつければ、自分の成長が見えてモチベーションが続きます。

数字が少しでも伸びていたら、それは立派な成長の証拠です。

今日からスクワット10回でもOK。「完璧より、継続」。

これがあなたのRE:GENKIを支える最強の習慣です。

「よし、まずは5分だけやってみるっす。やれば気分もスッキリするし!」

「その調子!“ゼロにしない5分”からスタートだ!」